"Systemsprenger" oder eher gerontopsychiatrischer Klient mit individuellem und komplexem Hilfebedarf?

Demografischer Wandel, Zunahme der Zahl von Menschen mit Demenz; der alte Mensch im Krankenhaus als „Störfall“, Pflegeheim als Schattenpsychiatrie! – diese Schlagworte begegnen uns im öffentlichen und beruflichen Kontext.

Für Begleitpersonen von gerontopsychiatrisch erkrankten Klientel stellt das veränderte Verhalten eine große Herausforderung wie auch psychische Belastung dar. Der Umgang damit fällt uns schwer und lässt uns manchmal fast hilf- oder ratlos in der Situation zurück. Übrig bleiben – auf keinen Fall gewollt – nicht selten Frust oder Aggression auf beiden Seiten.

Die Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie (DGGPP) definiert die Gerontopsychiatrie als einen eigenständigen Teilbereich der Psychiatrie, wobei sie jedoch nicht als eine einfache Extrapolation der „Erwachsenen“-Psychiatrie aufzufassen sei, sondern vielmehr unter Bezug auf die Ergebnisse der Forschung der Gerontologie und der Geriatrie ihre eigene präventive, diagnostische, therapeutische und rehabilitative Strategien entwickelt.

Gerontopsychiatrie beschäftigt sich mit älteren Menschen und ihren psychischen Erkrankungen, das heißt mit Menschen jenseits des 60. Lebensjahres. Manchmal wird die Grenze auch schon beim 55. Lebensjahr gezogen.

Die Gerontopsychiatrie befasst sich insbesondere mit psychischen Erkrankungen, die typischerweise erst in dieser späten Lebensphase auftreten, wie Demenzen. Die Gerontopsychiatrie kann auch als ein Teilbereich der Altersmedizin, der Geriatrie oder weitergehend der Gerontologie verstanden werden. Beziehungen hat die Gerontopsychiatrie unter anderem zur Gerontologie, zur Geriatrie und zur Neurologie.

Der gerontopsychiatrische Klient ist biologisch älter und zumeist Multimorbid erkrankt, die Fähigkeiten dieser Klientel rücken in den Fokus – ein lineares Denken in den Hintergrund. Hieraus besteht ein besonderer Handlungsbedarf im rehabilitativen, – psychiatrischen und psychosozialen Bereich.

Aktuell leben 1,7 Millionen Menschen mit Demenz (MmD) in Deutschland. Rund ein Drittel aller MmD in Deutschland wird in Pflegeheimen versorgt. Die meisten von ihnen sind im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung.

70 % der Heimbewohner sind demenziell erkrankt oder zeigen deutliche kognitive Defizite.

6 % aller der über 65-jährigen Patienten eines Allgemeinkrankenhauses sowie 11 bis 95 % aller Heimbewohner zeigen nicht-kognitive oder auch als „Herausfordernde Verhaltensweisen“ genannt wie Apathie, Verweigerung, Angst, Ängstlichkeit, Rufen, Schreien, Unruhe Agitiertheit, Aggressivität, Distanzlosigkeit und Wahn.

82 % aller Menschen mit Demenz zeigen im Verlauf mindestens eines dieser Verhaltensweisen.

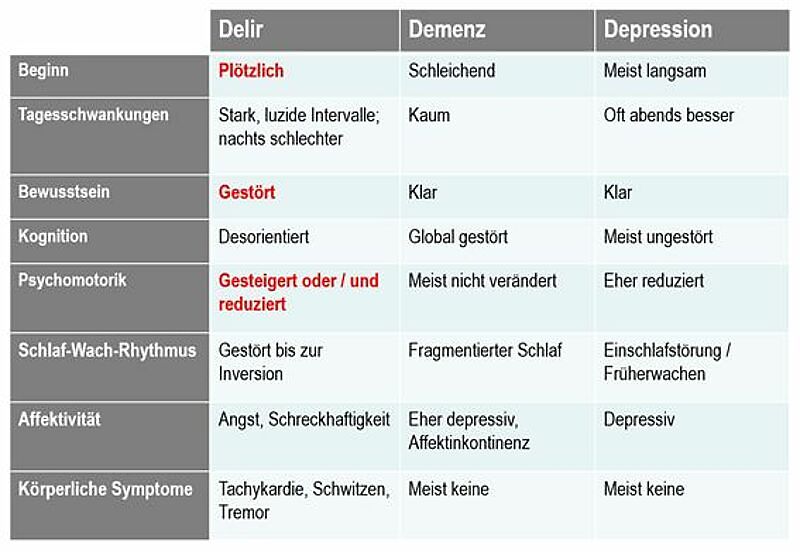

Wenn ein Mensch kürzlich Erlebtes schnell vergisst und sich selbst bei einfachen Tätigkeiten kaum konzentrieren kann, muss nicht immer eine Demenz schuld sein. Es gibt Krankheiten, die ähnliche Symptome auslösen, aber ganz andere Ursachen haben. Dazu zählen Depression und Delir. Bis zu 50 % der MmD leiden insbesondere in der ersten Phase der demenziellen Entwicklung gleichzeitig auch an depressiven Symptomen.

Sucht im Alter. Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass eine Alkoholerkrankung im Alter nur ein sehr randständiges Problem darstellt, da die betroffenen Menschen entweder bereits an den Folgen der Sucht verstorben sind oder im Alter abstinent leben. Beide Annahmen haben sich als nicht richtig herausgestellt. Unstrittig ist, dass ältere und alte Menschen aufgrund der Zunahme an Erkrankungen und Beschwerden mehr Medikamente einnehmen als jüngere Menschen. Psychopharmaka, vor allem Benzodiazepine und Z-Substanzen, die beruhigend, angstlösend und schlafanstoßend wirken, sind für ältere und alte Menschen nur eingeschränkt empfehlenswert. Besonders die Praxis der Langzeitverschreibungen dieser Substanzen wird heute kritisch hinterfragt.

Die Pflegeeinrichtungen sind überfordert mit der Pflege suchtmittelabhängiger Menschen und nur wenige Einrichtungen haben sich diesem Problem offen gestellt. Dem Verleugnen einer Abhängigkeit auf Seiten der Betroffenen steht oftmals auch eine Verleugnung des Problems auf Seiten der Betreuenden gegenüber (www.alter-sucht-pflege.de).

Im Alter werden psychische Erkrankungen oft von körperlichen Gebrechen begleitet. Ebenso können altersbedingte Einschränkungen auch zu psychischen Veränderungen führen. Beiden Phänomenen mit guter Pflege und Beziehungsarbeit zu begegnen, bedeutet für die Pflegenden: die Bedürfnisse des alten Menschen zu erkennen, subjektive und objektive Hinweiszeichen zu verstehen und in der individuellen Beziehung gezielt unterstützend zu handeln.

Schmerzen im Alter und bei MmD 50 % aller Pflegeheimbewohner haben Schmerzen, dabei erhalten 20 % keine ausreichende medikamentöse sowie nicht-medikamentöse Schmerztherapie.

Dies gilt besonders für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. (Schreier, Stering, Pitzer, Iglseder, Osterbrink (Salzburg 2015); Schulze, Freitag, Glaeske, Schiemann, Hoffmann (Bremen, 2015); Lukas, Mayer, Onder, Bernabei, Denkinger (Bonn/Ulm, 2015))

Pflege richtet sich immer am kranken Menschen – niemals an der Erkrankung aus. Auch bei psychischen Erkrankungen im Alter stellt sich die Frage nach dem Normalitätsbegriff. Psychisch normal ist, wer mit sich und seiner soziokulturellen Umgebung in Harmonie lebt. Durch Normen wird in unserer Gesellschaft festgelegt, was im Alter als psychisch gesund, abnorm oder krank verstanden wird.

Für diesen Prozess benötigt das Pflege- und Betreuungsteam geeignete Möglichkeiten für den gemeinsamen Austausch und Reflexion.

Im Vordergrund gerontopsychiatrischer Pflege steht das Bewusstsein einer Selbst- und Fremdwahrnehmung, das Verständnis der Handlungslogiken der psychisch Alterskranken und die Entwicklung von Empathievermögen.

Um psychisch Alterskranke in ihrer Lebenswirklichkeit zu verstehen, ist es zunächst einmal wichtig, an der eigenen Haltung gegenüber psychisch kranken alten Menschen zu arbeiten.

Bewusstwerden eigener Fähigkeiten und Wirkung in der Beziehungsgestaltung geschieht am besten in Teamarbeit. Wissensbestände, Unterstützungs- und Bildungsbedarfe werden erkannt, definiert und ausgetauscht.

Das Team benötigt hierzu Rahmenbedingungen um im ersten Schritt den persönlichen Ausgangspunkt (→ Annahmen über MmD) reflektieren zu können. Die Selbstwirksamkeit der pflegebedürftigen Menschen wird so im zweiten Schritt wahrgenommen und durch gezielte Angebote der Interaktion dem MmD im dritten Schritt erfahrbar gemacht.

Wenn das Team befähigt ist, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und die Welt aus Sicht der MmD betrachten kann, erhöht sich die Chance auf den Aufbau einer tragfähigen Beziehung.

Im Zentrum des Pflegeprozesses steht nicht mehr die Planung, sondern die Entwicklung einer Verstehens-hypothese im Rahmen einer gemeinsamen Fallbesprechung, welche eine geeignete Möglichkeit der Reflektion des pflegerischen Handelns darstellt.

Um den Unterstützungsbedarf bei MmD im interdisziplinären Team feststellen zu können, werden gesammelte Informationen und Beobachtungen anhand eines bedürfnisorientierten Verhaltensmodells zusammengeführt:

- Wie erlebe ich mich selbst als Person in dieser Beziehung. Welche Rolle fühle ich / möchte ich?

- Wie erlebt die Person sich selbst und ihre Umwelt?

- Welches Denken, Fühlen und Erleben erklärt den subjektiven Sinn von Verhaltensweisen?

- Was ist deren Funktion?

- Auf welche Themen ist das Verhalten eine Antwort?

Verhalten ist wichtig und gut – auch das von Menschen mit Demenz. Jedes Verhalten hat einen Sinn, auch das des Menschen mit Demenz.

Herausforderndes Verhalten kann aber verstanden werden und bietet das Potential für Interaktion und Kommunikation. Wird dieses Potential genutzt, verändert sich das Miteinander und führt sowohl beim betroffenen Menschen, als auch beim Begleitenden zu einem erlebbaren Mehr an Wohlbefinden.

Nicht jedes Verhalten muss „abgestellt“ werden, manchmal muss sich die Umgebung ändern. 80 % aller Herausfordernden Verhaltensweisen bei MmD sind eine Reaktion auf die Umwelt. (Dr. Jan Wojnar, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, 17.05.2000). Die Umgebung kann jedoch verändert werden, die Krankheit nicht.Plötzlich veränderte Lebensumstände, der Einzug in ein Pflegeheim oder die Einweisung in ein Krankenhaus können bei alten Menschen zu Verwirrtheitszuständen führen. In dieser Situation ist es oft schwer, zwischen normalen Alterserscheinungen und pathologischen Entwicklungen wie Demenz, Depression oder Delir zu unterscheiden.

Für den Behandlungsverlauf kann diese Abgrenzung aber entscheidend sein.

Während bei der Alzheimer Demenz eine wirkungsvolle medikamentöse Therapie noch nicht in Sicht ist, lassen sich Depressionen gut behandeln, das Delir durch Prävention häufig vermeiden.

Für Pflege, Beratung und Betreuung ist es jedoch enorm wichtig, die Grundlagen der Erkrankungen und die Symptome zu kennen und dem Verhalten zuordnen zu können. Dies allein nimmt häufig die Spannung aus Konfliktsituationen bzw. lässt die gar nicht erst entstehen.

Herabsetzung der geistigen Leistungsfähigkeit im Rahmen einer meist schweren Depression mit nachlassen von Konzentration, Gedächtnis, Interesse und sozialem Rückzug gibt Anlass zur Verwechslung einer Demenz.

Besonders bei älteren depressiven Patienten, können die subjektiven kognitiven Defizite, vorschnell zur Diagnose einer Demenz führen. Depressive Verstimmungen in der Anfangsphase einer Demenz sind sehr häufig zu beobachten und treten bei 50 % aller Pflegeheimbewohner auf.

Bereits bei Erstdiagnose sollte bei jedem Patienten eine Quantifizierung der kognitiven Leistungseinbuße erfolgen. Neben den kognitiven Symptomen sollten auch die nicht-kognitiven (psychischen-) Verhaltenssymptome während der Verlaufsbeobachtung erfasst werden. Dies setzt voraus, dass im Gegensatz zur Allgemeinpsychiatrie die Gerontopsychiatrische Pflege und Betreuung nur mit guten allgemeinmedizinischen sowie psychiatrischen Kenntnissen im Kontext und interdisziplinären Team erfolgreich zu betreiben ist.

Bei 8 -15 % zunächst als Demenzen klassifizierten Patienten wird im Verlauf eine depressive Störung diagnostiziert (Alexopoulos und andere 1993, Marsden und andere 1972, Ron und andere 1978).

In bis zu 80 % der Fälle wird ein Delir durch den einweisenden Arzt übersehen. (Han JH, Zimmerman EE, Cutler N et al. Delirium in older emergency department patients: recognition, risk factors, and psychomotor subtypes. Acad Emerg Med 2009; 16: 193–200)

Bei schwer dementen Patienten werden Verhaltensauffälligkeiten häufig als Symptome der Demenz und nicht eines Delirs gedeutet. (Fick DM, Steis MR, Waller JL et al. Delirium superimposed on dementia is associated with prolonged length of stay and poor outcomes in hospitalized older adults. J Hosp Med 2013; 8: 500–505)

Pflegende wie Betreuende haben in der Gerontopsychiatrie die Aufgabe, sich vor allem um subjektive Eindrücke zu bemühen, die sie durch Beobachtung eines psychisch Alterskranken gewinnt, das kann zum Beispiel eine niedergeschlagene Stimmungslage oder eine objektive starke körperliche Unruhe sein. Gerade in dieser Disziplin zeigen sich Pflegende wie Betreuende eher geeignet ein Delir zu erkennen als ärztliches Personal. (Ryan DJ, O’Regan NA, Caoimh RO et al. Delirium in an adult acute hospital population: predictors, prevalence and detection. BMJ Open 2013, Jan 7; 3 (1); DOI: 10.1136/bmjopen-2012-001772)

Gerontopsychiater stützen sich vor allem auf objektiv erhobene Daten und Untersuchungsergebnisse.

Ein multidisziplinäres Team betreut die Patienten nach einem integrierten Konzept; das heißt alle an der Pflege und Behandlung Beteiligten richten ihre Sichtweise auf ein gemeinsames Menschenbild aus. Das Eingehen auf psychosoziale Anteile am gerontopsychiatrischen Krankheitserleben kann aber nur gelingen, wenn der kranke Mensch in seinen bio-psycho-sozialen Dimensionen von pflegerischer und medizinischer Seite angenommen wird. Zur Umsetzung eines solchen Konzeptes ist es notwendig, dass Altenpflegerinnen und Ärzte im Team interdisziplinär kooperieren. Zu gemeinsamen Aktivitäten gehören: gemeinsame Pflegevisiten, Visiten, Fallbesprechungen, Erörterungen zu therapeutisch/rehabilitativen Beratungsprozessen in Bezug auf Patienten und Angehörige.

Pflegeorganisationen müssen in Zukunft mehr als bisher für die Schaffung gesundheitsförderlicher Bedingungen von immer älteren und gerontopsychiatrisch auffälligeren Klientel Sorge tragen. Parallel zum Anstieg dieser Komplexität nimmt die Anzahl psychischer Belastungsstörungen von Pflegefachkräften zu. Da das Gesundheitssystem Defizite hat, braucht es neben einer beziehungsgestaltenden gerontopsychiatrischen Versorgung auch eine angemessene pädagogische Führungsmentalität, um Pflegende zu befähigen, sich ihrer eigenen Fachlichkeit anzunehmen.

Die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche gerontopsychiatrische Pflege ist die vertrauensvolle interdisziplinäre Zusammenarbeit. Im Idealfall aus pflegerischem, medizinischem und therapeutischem Fachpersonal, das mit den Angehörigen und den Betroffenen selbst, gemeinsam eine Strategie für mehr Lebensqualität erreicht.

Für die Einschätzung des individuellen Beziehungsbedarfes braucht es neben der Empathie die eigene Gefühlswahrnehmung und Bewusstwerdung seines intuitiven Handelns. Dies verlangt Erfahrung, Selbstbewusstsein und die Bereitschaft mit allen an der Beziehungsgestaltung beteiligten Personen im Austausch zu bleiben.

Durch Konsens und Austausch im Team werden unsere subjektiven Sinneswahrnehmungen, Gefühlseindrücke und Erfahrungswerte zu einem Bild zusammengefügt und Verstehenshypothesen gebildet die den subjektiven Sinn von demenziellen Verhaltensweisen erklären.

Ein interdisziplinäre Verstehenshypothese ist ein adäquates Mittel. Dazu müssen sich alle Beteiligten darauf verlassen können, dass den Empfehlungen aller gefolgt wird und Veränderungen umgehend nachvollziehbar mitgeteilt werden.

Kollegiale Fallgespräche und Beratungen sind wesentliches Merkmal von Professionalisierung, die eigene Arbeit zu reflektieren und die eigene Qualität durch kollegialen Rat weiterzuentwickeln. Derartige ziel- und lösungsfokussierte Fallberatungen sind in vielen Sozialberufen längst Alltag geworden und spiegeln ein Selbstverständnis von Ihrer Arbeit wider. Trauen wir uns doch, diese Kultur der Selbstpflege auch in Pflegeberufe zu integrieren.